科学的検証=再現性の確認i

偉い人も間違う

前4世紀、アリストテレスは「重い物は速く落ちる」と考えた(『自然学』)。だが1608~09年、ガリレオは落体の法則を発見した。アリストテレスから約2千年かかった。ちなみに、ピサの斜塔の実験の逸話は弟子ヴィヴィアーニの創作である。実際に実験したのはヴィヴィアーノの友人レニエリである。

アリストテレスは地動説も知らなかった(『天体論』)。1632年にガリレオが『天文対話』を発行し、翌年有罪となった。パウロ6世は1965年に再審を決めた。ヨハネ・パウロ2世は1983年に謝罪し、1992年にはガリレオの破門を解除した。地動説発表から法王謝罪まで351年を要した。2008年にはベネディクト16世も謝罪した。

1922年、フリードマン(ソ連)が宇宙膨張の方程式を示した。1927年、ルメートル(ベルギー)が「宇宙の卵」を唱えた。1929年、ハッブル(米)が宇宙膨張の証拠を示した。1949年、「宇宙の卵」は「ビッグバン」とからかわれた。だが1951年、ピウス12世はいち早くビッグバンを認めた。ルメートルから法王の容認は24年と早かった。

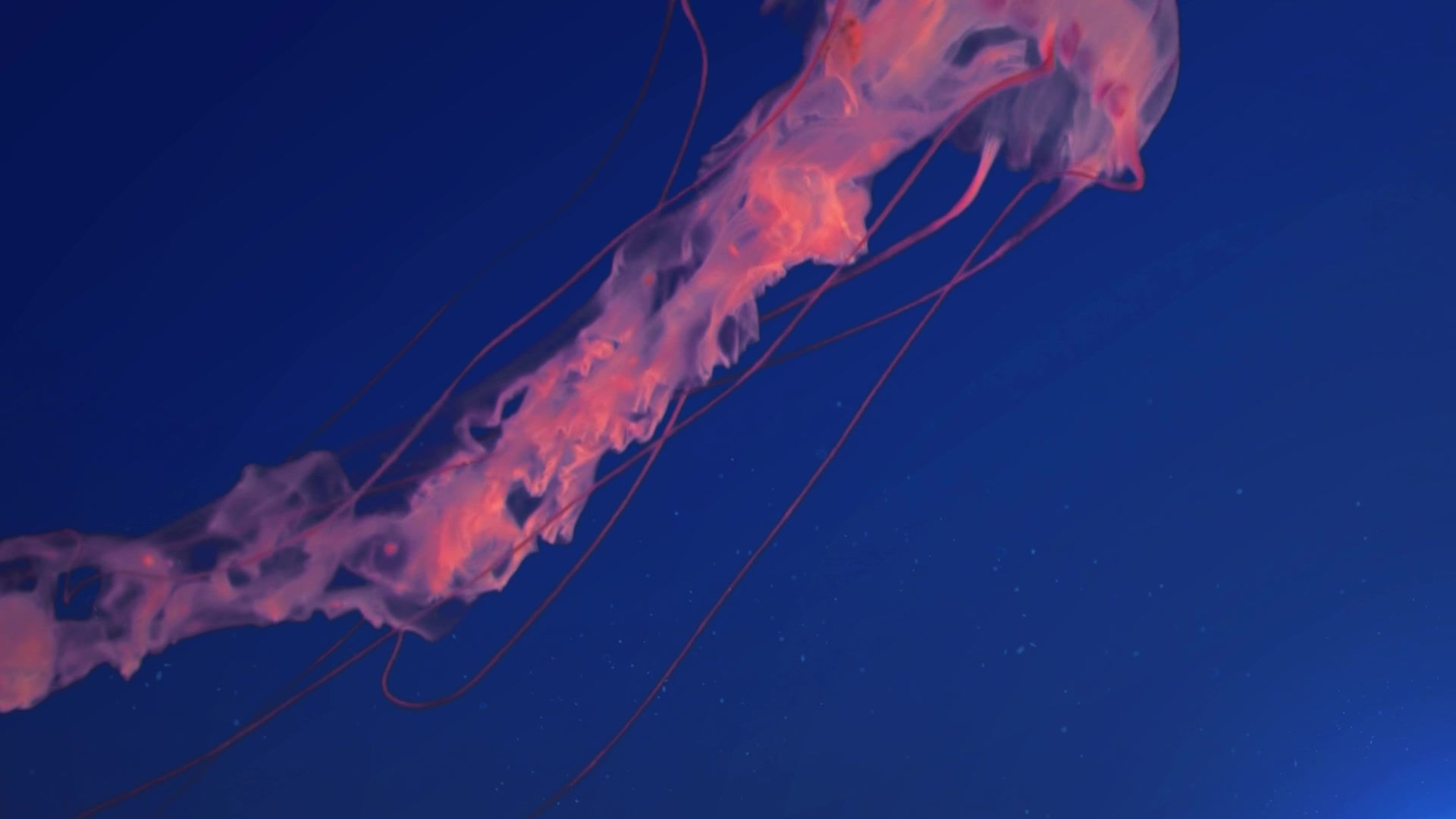

地動説のガリレオ ヨハネ・パウロ2世

ダーウィンの『種の起原』は1859年、ヨハネ・パウロ2世の進化論容認は1996年である。137年かかった。

2014年、フランシスコは「ビッグバンも進化論も否定しない」と語った。このように、カトリックは科学に対して柔軟であり、現実的である。一方、プロテスタントの福音派は聖書教条主義であり、地動説もビッグバンも進化論も認めない。

社長も間違う

「会社は株主(米stockholder、英shreholder)のもの」というのは頭の悪い弁護士でも知っている。だが実際には、労働者、取引先、銀行、社債権者など、多くの利害関係者(stakeholder)がいる。税負担という点では国や自治体もstakeholderである。消費者主権の考えでは文字通り消費者が主権者である。

労働者・消費者は個人としては弱者である。だが、弱者切り捨ての会社は存続できず、結果として株主の利益を守れない。ゆえに、労働者・消費者は最強である。だが、stakeholderも消費者主権も司法試験に出ないので、駄目な弁護士は何も知らない。

お金は誰もが欲しがる。だが、追えば逃げる。皆が「お金が1番」と言えば、ホッブスの言う「万人の万人に対する闘争」となる。一方、「お金は要らない」と言えば、「大人になれ」「きれいごとを言うな」と馬鹿にされる。

では、お金より大切な目標を4つ考えよう。皆のためになることを4つ決めよう。「お金が5番」と言っていれば誰にも邪魔されない。困った時、「この人は皆のために頑張っているのだから協力しよう」と言う人が必ず現れる。だから、自分の意見が通る。結果としてお金も集まる。「情けは人の為ならず」ということわざがそれを示している。

誰でも自分が大切である。だが、皆が「自分が1番」と言えば、また争いが始まる。自分より大切な人を4人決めて、「自分が5番」と言おう。自分が困った時、「この人は誰々のために頑張っているのだから助けよう」となる。

「社長が1番」という会社は消費者を平気でだます。真面目な社員が隠ぺい法則に励む。「消費者1番」…「株主5番」「社長6番」「常務7番」でよい。

長いものを巻く

偉い人の話を聞くだけであればヤクザの子分と一緒である。実際はアリストテレスも間違う。ローマ法王も間違う。社長も間違う。偉い人の話を聞く暇に真理を追究しよう。

真理には再現性がある。それを数学的に証明することを演繹法という。理科的に証明することを帰納法という。「誰が計算しても答えが同じ」「他の人も実験に成功した」となれば再現性がある。

もちろん、再現性が確認できるまでは「自分が正しい」とは言えない。「マニュアルに従う」「責任者の判断を仰ぐ」「長いものに巻かれる」のが正しい。

再現性が確認できれば自分が正しい。今度は自分が長いものを巻く番である。マニュアルを作る側に回ろう。初めは孤独であるが、次第に理解者が増える。もちろん時間がかかる。

釈迦の言葉を借りるまでもなく、人生には限りがある。苦手なことは人に聞いた方が早い。長いものに巻かれろ!だが、得意分野では何十年かかっても長いものを巻け!

本書は「人の話を聞かないこと」「自分の頭で考えること」「自ら再現性を確認すること」を推奨する。そのために、数学的決定の例を多数紹介した。また、子どもでもできる4つの実験を紹介した。

プラトン(左)とアリストテレス(右)

ラファエロ「アテネの学堂」(部分)、バチカン宮